【寸胴】スープ炊き寸胴、熟成用寸胴、売り釜用寸胴  |

|

スープ作りの際に必要になる円筒形の高純度アルミ材を使った厚手の鍋のこと。ステンレス製もある。30リットルタイプがよく使われる。小さなものは直径22センチから大きなものは直径70センチくらいまで3センチきざみで販売されている。火のまわりにムラがなく、一定の温度で調理ができるのが特徴。 |

| 【蓮華:レンゲ】 |

|

スープをすくうためのスプーンのような道具。プラスティック製・木製などがある。当初はラーメンを食べるときには使われていなかったが、昭和50年頃、そばの人気に追いつくため、(そばより)上質のスープをじっくり味わって欲しいと、あちらこちらのラーメン屋で導入したのが初めと言われる。その後、どのラーメン屋でもレンゲは当たり前のように付くようになったが、「ラーメンは下品(大衆的)な食べ物だからレンゲはいらない」とか「スープの芳醇な匂いを一緒に味わうためにレンゲは不要」とかの理由でレンゲを採用しない店もある。個人的には必要と考える。 |

【券売機】 |

|

食券を買うための箱。紙式、プラ式などがある。プラ式は再利用ができるので、初期投資は高いが経済的。 |

| 【レードル】 |

|

玉杓子ともいう。調味料の調合や味見などで使用する。チャーハンの盛り付けにも便利。大・中・小のサイズに分かれ形も丸型が一般的だが楕円のものもある。 |

| 【北京鍋】 |

|

片手鍋ともいう中国の調理道具。鍋を揺り動かしたり火からの距離を調節しやすいので炒め物に多く使われる。鍋返しやゆり動かす作業のある料理に向いている。熱しやすくさめやすいのが特徴で火加減を鍋のコンロからの上げ下げで調節できるため、火力は常に強火が保てる。調理する人の感覚をストレートに素材に伝えることができるが多少の熟練が必要。直径27〜39cmまで3cm刻みで各種サイズがある。材質は鉄製。 |

| 【広東鍋】 【上海鍋】 |

|

おそらく広東鍋と上海鍋は同じもの...両手に取っ手がついた鉄製の鍋のことで両手鍋ともいう中国の調理道具。北京鍋よりも若干浅めでひとまわり大きくできていて、安定感がある。小さいサイズで直径30cm、大きいものは60cmまで3cm刻みでサイズがある。材質は鉄がほとんどだが、良質の鋼をたたいて製作したものもあり、材質の密度が高く、こげつきにくく、錆にくくなっている。 |

| 【餃子鍋】 |

|

丸い鉄製両手鍋と、ガス器具が一体になった四角い鍋の物がある。どちらも鉄板は厚く餃子の焼き上がりは最高。 |

| 【中華包丁】 |

|

中華包丁には鉄製(ハガネ:鋼)とステンレス製があるが現在でも主流はハガネ。用途に応じて刃の厚さや薄さを選ぶ。包丁自体の重みを利用して食材を切ることができる。また包丁の腹で生姜やニンニクを叩き潰せて便利。 |

| 【めん帯】 |

|

めん塊をローラーにかけて、圧力を加えながら、ロールとロールの隙間を通すことにより帯状のものが出来上がります。これをめん帯と言う。 |

| 【切刃番手】 |

|

一般的な製麺機には切り刃が付いている。幅30mmのめん帯から何本の麺を切り出すかということで日本工業規格(JIS)で定められている。麺の太さはこの切り刃の隙間の大きさによって決まる。現在この切り刃は3番(10.0mm)から30番(1.0mm)まで25種類もある。札幌ラーメンは、一般に太麺の22番、旭川ラーメン等は、細麺の24番などがよく使われる。極太麺は喜多方ラーメンなどに12#、極細麺は博多ラーメンなどに28#が使われる。 |

| 【製麺機】 |

|

最近自家製麺をウリとしているラーメン屋が増えてきた。喜ばしいことだ。製麺機を導入するメリットは第1に原価の低減。業者から仕入れると1玉50〜60円するが自家製麺だと約20円で可能だという。まぁ高額な製麺機を購入する必要があるのだが。

第2のメリットは防腐剤など余分な添加物が紛れる心配がない点だ。第3に分量や形状、太さ、加水量が好みで変えられ、自店に合った麺を作ることが可能だということ。 |

| 【ササラ】 |

|

竹製の鍋洗い器。竹の先を細かく割った、または細かく割った竹を束ねた中国の調理道具。中華の鉄鍋は使い終わった後、湯を煮たせてササラを使って汚れをこすり落とす。コシが強いので、洗剤を使わなくても油カスなどがきれいに落とせる。また魚を水洗いする時に血合いの掃除にも使われる便利な用具でもある。使用するときは、束をほぐして太さを調整する。熟練すると細く割る事が出来る。また細い物ほど上等で天井など傷をつけず綺麗に洗える。また、束めて固定せずにフリーにしても使う。

|

| 【ボーメ度】 |

|

水に対する液体かんすいの割合。これを計る測定器をボーメ計という。単位は「ボーメ度」で表す。ボーメ計は東京では東京都中華麺製造業協同組合、地方では製麺組合や計量器具販売店などで1,800円前後(税・送料別)で販売されている。

|

| 【フライ返し】 |

|

鍋の中の材料を返す時などに使ういわゆる鉄ベラ。鍋を傷つけずに処理出来る重宝な器具。大・中・小各サイズがある。

|

| 【ジャーレン】 【ザーレン】 |

|

揚げ物や炒め物の油切りや水切りに使われるジャーレン。深みのある鍋の中が穴杓子のようになっており鉄製とステンレス製のものがある。 |

| 鉄製の中がアミ目状になっているジャーレン。スープや油、粉などを濾したりするような時に使う。油を濾す場合は下に油入れを置いて使う。 |

| 【ラーメンの器】 【丼】 |

|

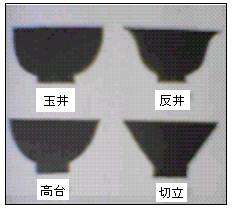

四角い渦巻きは雷文といって、殿・周の時代の青銅器にも見られる伝説的な模様。2つ1組になっているのが正式だが、丼模様では、赤・青・黄の3色セットなんていうのものある。喜と2つ並べてあるのは双喜模様といって本来結婚式などに使われる。玉丼、切立丼(天開)、玉丼と切立丼の中間くらいの丸みを帯びた高台、縁が反り返った反丼などがある。

|

| 【綿だしこし袋】 |

|

巾着型で、鰹だし、野菜など「だし取り」に使用する。隠し味もこの袋を使うと便利。 |

![]() (【テンポスバスターズ】業務用厨房機器・飲食店用品テンポスバスターズ:プロ仕様の店舗用品専門ストア、ネットに登場。充実の品揃えで掘出し品満載)

(【テンポスバスターズ】業務用厨房機器・飲食店用品テンポスバスターズ:プロ仕様の店舗用品専門ストア、ネットに登場。充実の品揃えで掘出し品満載)