【鶏油:ちーゆ】

|

|

鶏、鶏ガラの脂肪(尻や皮あたりが良いらしい)を過熱して抽出した黄色い脂で鶏特有の香りをかもし出す。香り付けとしてスープにたらすと甘味と香りが増す。家系ラーメンに使われることが多い。また「中村屋」でも使われている。

|

|

| 【マー油】 |

ニンニクをラードなどで揚げて風味付けした黒い油。熊本ラーメンの特徴のひとつであるが最近流行り。「なんつッ亭」があまりにも有名。 |

【ラード】

|

|

豚の脂肪から生成した油脂で、純正ラードともいう。これに対し牛脂がまざったラードを調整ラードという。ラードはスープに加えるとこってりとした味わいになり独得の香りがつく。ちなみに牛だけの脂はタローと言うらしい。白い塊であるが少しの熱で溶ける。スープに加えるとコッテリとした味がつく。スープにかけてスープの根熱が逃げないように「蓋」の役目をさせる場合もある。 |

|

| 【カメリアラード】 |

オランダ産の最高級ラード。豚の脂肪から生成したもので、融点が低くラーメンのスープに溶けやすい。保温効果がありスープが冷めにくくなる。 |

【背あぶら】

【背脂チャッチャ系】 |

豚の肩ロースの外側にある脂身のことでスープのコクを出すには最高。スープに溶けこみやすい性質があり、とろりとした食感がある。オレイン酸やリノール酸などの不融和脂肪酸を多く含みスープに上品な旨味を与える。風味をきらって精製ラードを使用しているところもある。また、原形が残っている背脂を手ザルの上で手鍋の口の部分でこすってプチプチした背脂の粒を玉状にしてドンブリに浮かせるラーメンがあるが、振り入れる時の音が「チャッチャ」とするところから、背脂チャッチャ系と呼ばれる。まるで天カスのようだ。見た目と味の濃厚さが増し、独特の甘味が出る。 |

| 【腹あぶら】 |

豚の腹ロースの外側にある脂身で背あぶらより甘みがやや強い。高価な腹脂を使用しているラーメン店もある。コクと旨味を強めるため、背脂と腹脂をブレンドするラーメン店もある。 |

| 【不飽和脂肪酸】 |

油を構成する分子の一つ、脂肪酸の中で不飽和の部分を持つもの。多くは液体で非常に酸化されやすい。

オレイン酸、リノール酸など。 |

【ごま油】

|

ゴマの種からとった油で中華料理に欠かせない。香ばしい香りが特徴。ゴマには、体内の細胞を傷つける活性酸素を抑制する抗酸化力をもつセサミン以外にも、さまざまな栄養素が含まれている。なかでも最も多いのが、全体の約半分を占める油脂。含まれている脂肪酸の8割以上がリノール酸とオレイン酸である。この2つの脂肪酸は生活習慣病の原因となるコレステロールの発生を抑制する性質があり、高カロリーで、コレステロールを増やす肥満の原因と疎まれがちな他の油脂とは別格の存在である。ただ、注意したいのは酸化しやすい点だが、これをくい止めてくれるのは抗酸化物質のセサミンのおかげである。このセサミンの抗酸化力あるためにリノール酸とオレイン酸は効力を損なうことなく、体内の悪玉コレステロールの発生を抑えることができるのである。 |

【ラー油】

|

ゴマ油に唐辛子を漬け込んだもの。主に卓上調味料として使われる。料理に2~3滴落とすと風味と香りが増す。中国でラー油は”紅油””辣油”と呼ばれ、唐辛子の辛みと赤い色素を油に移したものである。ブームになったラー油健康法は、ラー油が唐辛子とごま油という健康に良い天然材料で作られた調味料であることに着目したものである。ダイエットにいいとされているのは唐辛子に含まれる「カプサイシン」という成分である。即効性のあるこの成分は食後にすぐ脂肪を燃焼してくれるため、ダイエットに効果的。またカプサイシンは唾液や胃酸の分泌を促し、食欲と消化を促進する。一方、ごま油には、抗酸化力のある「セサミン」、コレステロールの発生を抑制するリノール酸とオレイン酸が含まれます。総合すると生活習慣病を抑え、食欲・消化を促進し、ダイエットにも効果的な実に便利な調味料なのである。ただし、油なのでダイエットに効果的なのは少量のみ。 |

【ネギ油】

|

|

白絞油やラードを熱して、その中でネギを真っ黒になるまで焼いて香り付けをする。ラーメンの風味付けに使われる。 |

|

| 【ニンニク油】 |

|

インスタントラーメンやスープの隠し味に最適。

|

|

| 【香り油】 |

前述のネギやニンニク以外の香味野菜でも、またエビ、煮干、鳥皮などでも、油に香りや風味を移すことにより様々な油を作ることができる。 |

【バター】

|

バターは製法によって「発酵バター」と「非発酵バター」に分類される。。発酵バターは原材料のクリームを乳酸菌で発酵させて作ったもので、クリームチーズのような独特のコクがある。非発酵バターは乳酸発酵させないもので、クセのない風味である。また、塩分によって「有塩バター」と「無塩バター」に分類される。無塩バターはお菓子や調理、または減塩食などに使われる。日本では、市販されているほとんどのバターが「非発酵」であるが、最近では「発酵バター」の愛好者も増えている。バターはオリーブ油とともに天然食品の食用油脂である。バターのおいしさは、風味とコク。これはバターの80%以上を占める乳脂肪によるもので、バターの乳脂肪には、酪酸やカプロン酸、カプリル酸など、他の油脂にはない香りの元になる脂肪酸が含まれ、口の中の温度で揮発するため、ふわっと香りを広げてくれる。味噌ラーメンにバターの風味が加わるとなんともいえない薫りがする。 |

| 【無化調】 |

化学調味料を全く使わないこと。天然素材を使うため、価格が高くなる。「無化調」と唄っているラーメン屋がはやりだ。化調を味の誤魔化しのためでなく味のバランスを取るために使用する場合も多いかと思うが、個人的には極力使用しないで欲しいと願っている。化調を使用しないで自然の材料で旨味を出して欲しい。ただ今のご時世、全素材を100%無化調を実現するのは困難である。 |

【化学調味料】

|

グルタミン酸を含む化学調味料の略称。アミノ酸系グルタミン酸ナトリウム、核酸系イノシン酸ナトリウム、グアニル酸ナトリウムなどの成分がある。味×素系、ハ×ミー系、ほん×し系等、便利な化学調味料がある。使用量が多いと舌がピリピリする刺激味があったりと一般的にはマイナスのイメージがある。略して化調。川崎の鈴木町駅を降りるとあの独特の臭いを嗅ぐことが出来ます。 |

| 化学調味料の主成分は、L-グルタミン酸ナトリウム(Monosodium L-Glutamate:いわゆるMSG)、つまりアミノ酸。原料は糖蜜(さとうきびなどから砂糖を精製する過程で取り除かれた廃物利用)で、単純な糖を、アミノ酸に変えるのに、微生物(菌)が利用されるのだという。 |

| 【発酵調味料】 |

微生物の発酵作用を利用して製造した調味料。日本古来のものとしては、味噌、醤油、みりん、その他に酢、核酸系調味料も発酵によって製造されている。味噌は大豆、醤油は脱脂大豆と小麦が主原料で、熟成中に麹カビの酵素により、大豆たんぱくはアミノ酸またはペプチド、小麦澱粉は糖分になる。その他、乳酸菌や酵母の作用でアルコール類、有機酸類その他の香気成分がつくられ、調味料としての旨みが醸成される。 |

【醤油】

|

平安期にはすでに「醤(ひしほ)」という名で、醤油の原形物が存在していたようである。日本の醤油は濃い口、うす口などがある。ちなみに、うすくち醤油が、こいくちよりも塩分が多い。中国の醤油は種類が多く日本のものとは風味が違う。こってりとしていて煮物に合う「老抽王」、さらっとしていてそのまま使うのに向いている「生抽王」と種類も多用です。現在中華街や大きなデパートで手に入る。 |

| うまみを感じるためには、体と同じ塩分濃度程度(8%~12%)前後が一番良いと言われている。 |

【濃口醤油】

|

醤油全消費量の約8割を占める。メチオノールの他にバニラの主成分のバニリンやバラの香り、ヒヤシンスの香りなど複雑な香りを持っている。淡口醤油に比べてエキス分が多くコクもある。旨味成分はグルタミン酸、アルギニン・ヒシタジン・リジンなどのアミノ酸、それにグリセリンが主なもの。

とにかくいろんな材料からできいるので素材の持ち味を隠してしまうという話しもあるが扱い方しだいだろう。濃口醤油は、つけ、かけ、煮物 など料理を問わずひろく使用されている。原料は、大豆と小麦をほぼ等量に用いる。その塩分は約16~18%だそうである。 |

【きぢ醤油】

二段仕込み法を経て端麗でまろやかな濃口となる。二段仕込み法とは、まず厳選した小麦と大豆で麹を作り、麹と塩水をあわせて諸味を仕込み、それを木桶で1年間発酵させて諸味を搾ります。

一般の醤油はここで商品になりますが、「きぢしょうゆ」の場合は、さらにこの醤油に新しい麹を加え、約1年発酵させた後に、二段仕込みの成熟した諸味を搾って、初めて商品となります。約2倍の手間と歳月をかけた、手造りの醤油です。 |

| 【薄口醤油】 |

素材を十分に生かすときに使用。濃口醤油より食塩の量が2%程高く又、仕上げに甘酒を加えて甘みをつけるのが特徴。醤油の香りはメチオノールという薬品臭を持つ成分で生臭みを消すを消す働きがある。淡口醤油にはこのメチオノールが少ない。そこでスープの持ち味を生かしたい時には淡口醤油を使うとう良い。

|

| 【淡口醤油】 |

濃口醤油より食塩の量が2%程高い。醤油の香りはメチオノールという薬品臭を持つ成分で生臭さを消

す働きがある。淡口醤油にはメチオノールが少ないのでスープの持ち味を生かしたい時には淡口醤油を使うと良い。素材の色や味わいをそのまま活かすことが多い関西料理には、なくてはならない醤油である。原科には、大豆、小麦のほかに、むし米や甘酒なども用いる。 |

| 【再仕込み醤油】 |

食塩の代わりに生醤油を使って仕込んだ醤油。非常に濃厚な味で香りも重い。

ラーメンのタレにはかなり控えめに使う必要がある。 |

| 【たまり醤油】 |

味噌や味噌モロミからとった醤油。大豆を主原料とし小麦粉は使わない。通常の醤油よりやや濃厚で大豆特有の旨みと香りがある。味はやや甘ったるいが、味わいにコクがあり、その食感はとろりとしている。照り焼き、せんべいなどによく使用され、香ばしさや照り具合といった食欲をそそる効果も抜群である。原料は、大豆のみ、または大豆に極めて少量の小麦を加えたものとなっている。 |

| 【カエシ】 |

醤油を味醂で割ったもの。 |

| 【タレ】 |

トンコツ、トリガラ、野菜などから作るスープにはまだ味などは付いていないのでタレを加えて好みの味に仕上げる。醤油ダレや味噌ダレなどがある。チャーシューの煮汁を使う場合もある。 |

| ラーメンのタレとして煮豚の煮汁を使う場合もある。タレに豚のクセが出ていなければ良いが下手に使うとラーメンの味を低下させる。豚の脂肪はかなり酸化しやすく脂肪が酸化すると風味が低下するからである。ラーメンに合う醤油は淡白なラーメンには淡口が合うが通常は濃口醤油の方が適している。

さらにたまり醤油とか再仕込み醤油なども良いと言われている。化学調味料は純粋のグルタミン酸なら良いがイノシン酸、グアニル酸などを添加したものでは味がくどくなる。一般家庭用に市販されている旨み調味料はこうした補強がなされているので化学調味料を使用する場合は中華料理店用の業務用を使用した方が味は良い。 |

【味噌】

|

味噌というとやはり札幌ラーメンである。寒い季節うまい札幌味噌ラーメンに出会えると嬉しくなる。味噌の多くは大豆、麹、塩といった醤油と共通する原料で作られるので旨味も醤油と同じものを持っている。最近は国産大豆使用や非遺伝子組換え大豆使用をウリとしているが、昔はそれが当たり前だったのだが... 味噌は液状の調味料と違って材料や料理に用いても流れず接着する性質がある。油に対しても吸着力が働き味噌が油を吸収して脂ぎった味を隠してくれる。だからといってギトギトはちょっとキツイ。 |

| 西京味噌のように大豆の比率の低いものだと油のギラギラ感が残ってしまう。ラーメンに向くのは信州系の味噌や仙台味噌など。また風味の強いたまり味噌はスープとみその味のバランスが崩れるので向かないと言える。ちなみに左記は名古屋の赤だし(イチビキ)と大分の麦味噌(フンドーキン)であるが、どちらもラーメンには向かないだろう。 |

イチビキ(株):安永元年(1772年)創業の味噌・醤油の会社

フンドーキン醤油(株):文久元年(1861年)創業の味噌・醤油の会社 |

【ナンプラー】

|

|

タイではナンプラーと呼ばれるがベトナムではニョクマムと呼ばれる。日本における醤油のように基礎調味料として使用頻度が高い。小魚を熟成させて作るので濃い旨味があり、独特の香りを持っている。魚醤油とも呼ばれている。日本でもエスニック料理でおなじみの調味料である。秋田県などで使う「しょっつる」に似た味で、他に中国の魚露、ベトナムのニョクマム、カンボジアのトッ・クトライ、ラオスのナムパーといった魚醤油がある。ちょっとクセがあるが、揚げたり、炒めたりすると香ばしさが漂い、いつもの味に飽きてしまったとき、スープやタレの味付けなどにしょう油のかわりとして使うとおいしい。 |

|

【XO醤】

|

|

香港産の調味料。原材料は唐辛子、植物油脂、干しエビ、干し貝柱、ブランデー、香味野菜。唐辛子の辛みをエビや貝柱のコクのあるまろやかな甘味でカバーされているが、やはり辛口。 |

|

【牡蛎油】

|

|

|

オイスターソースともいい、牡蛎を発酵させて作られる褐色のどろりとした調味料で旨味とコクの特徴がある。商品によって塩分や濃度がかなり違うので商品名を指定して購入すべき。 |

|

【芝麻醤】

(チーマージャン)

|

|

|

ごまを原材料とした中華の調味料。白ごまを丹念に煎りながら熱した植物油で練った物。味わいは甘口だが、量が多いと粉っぽい嫌いが出る場合がある。坦々麺の必需品。 |

|

【豆板醤】

|

|

|

唐辛子味噌のこと。そら豆を蒸して醗酵させ唐辛子などを加えてから寝かせて作る。独特の酸味と辛味が旨い調味料である。麻婆豆腐など四川料理の必需品。名古屋の台湾ラーメンや辛さをウリにしているラーメン屋さんの必需品。 |

|

【とうがらし】

こちらもどうぞ |

小さい頃インスタントラーメンや味噌汁に良く入れたものである。その有効成分は辛味のもとでもあるカプサイシンである。とうがらしを食べると身体がホカホカ熱くなって、時には汗までかいてしまう。それはカプサイシンが中枢神経を刺激し、副腎皮質から分泌したアドレナリンが血流量を増大させるためである。とうがらしで分泌されるアドレナリン量はコショウ、ショウガの約2倍、持続時間は約3時間にも及ぶ場合があるといわれている。こうした活発なエネルギー代謝は、体脂肪の蓄積抑制、血液中の脂肪量減少などのダイエット効果も大いに期待できる。また、カロチンを豊富に含み、とうがらしのもうひとつの有効成分であるビタミンCには、感染症にかかりにくくする効果があり、カプサイシンの代謝効果とあいまって、風邪の予防にはうってつけの食べ物だといえる。しかし、食べ過ぎは要注意で、胃の粘膜を傷つけたり、気管支の炎症を引き起こす場合もあるのでほどほどに。 |

【熟成一味とうがらし】

(株)飛騨唐辛工房の製品。奥飛騨・高根村で、廃道になったトンネルを利用し、赤唐辛子を18ヶ月間漬け込んだこだわりの調味料です。和製タバスコのような感じです。それほど辛味はありません。 |

【揚げネギ】

【焦しネギ】 |

主に台湾産の乾燥品や長ネギを刻んで揚げたものでスープの表面に浮かべる。香り付けに使われている。 |

【胡椒】

こちらもどうぞ |

【植物科名】コショウ科

【産地】インド南西マラバー沿岸の熱帯ジャングル原産(主産地:マレーシア、インドネシア、インド) |

| 世界各地で使われているスパイス(香辛料)は350種類とも500種類とも言われているがその中でも胡椒は「スパイスの王様」と言われている。多年生の常緑蔓性植物で、高さ5~6mに達する。興奮剤、駆風剤として用いられ、消化促進効果がある。辛味づけの他、主に肉、魚の臭み消しに用いられる。親和性、習慣性が強く、匂い消しや香りつけに用いられる。面白いところではビールの製造工程に添加し、苦味を付けたりする。ラーメン店のカウンターには、ホワイトペッパーが多く置かれている。最近はブラックペッパーも置かれている。その他の種類にグリーンペッパー、ピンクペッパーなどがある。ラーメンと胡椒は相性が良い。これは胡椒の香り成分がレモンの香り成分と同じリモネンだからである。リモネンは油性の香り成分だから油に良くなじむ。同じ理由でリモネンを含むレモンを絞り込んでもラーメンの味が引き締まるともいえる。 |

| スープの味を変えることなく、トンコツや鶏がらの臭みを消すためにどこのラーメン店にもGABANやS&Bのものが置いてあるが、邪道であると考えている。ちなみにギャバンスパイス(株)は、朝岡香辛料(株)と平成13年12月1日をもって合併することになっている。この会社は食品メーカー向け業務用香辛料(スパイス)の製造販売の老舗である。 |

Q.ブラックペッパー[Black Pepper]とホワイトペッパー[White

Pepper]の違い

A.どちらとも胡椒科のツル性植物の実で、ブラックペッパーは、一般的には実の色が黄ばみ始めた頃の未熟果を摘み取り、数日間保管してから天日乾燥して作られる。乾燥するに従って外皮が黒褐色になる。ホワイトペッパーは、実が赤褐色または黒く完熟してから摘み取り、水でふやかして外皮をはがし、さらに天日乾燥して作られる。

Q.なぜ胡椒を吸い込むとくしゃみが出るのか?

A.ピペリンという胡椒の辛味成分が鼻の痛覚を刺激して、くしゃみをおこすのではないかといわれている。 |

【塩】

|

岩塩層がない、雨が多いので天日塩はできない、そして悪しき専売制、塩選びは重要だ。塩は大きく分けて次の3種類の作り方がある。

【岩塩】太古の昔に海水などが閉じ込められて蒸発し、地中深く(地殻変動で地表近くに出ているものもあるが)

にある塩の層を採掘して得る。通常は他の鉱物(特に健康上有害な重金属など)を取り除くために、

一度溶解してから釜で炊いて煮詰め精製して使う(せんごう塩になる)が、 特にきれいな岩塩はそのままミルで挽いて使う場合もある。

世界の塩の約3分の2は岩塩から作られるが、日本には岩塩の層はない。

【天日塩】海水を自然に蒸発させて作った塩。日本は雨が多いので天日塩を作るのには適していない。メキシコ、

オーストラリア、中国、インドネシアなどから輸入している。

【せんごう塩】海水などを釜で炊いて煮詰めたり、膜透析(百万分の1mm位の孔のあいた膜に電圧をかけ、

塩分を選択的に通す方法)で濃縮したりして作る。日本には岩塩は無く、雨が多いので天日塩もうまく作れない。よってほとんどがせんごう塩(大手はイオン交換膜を使った膜濃縮せんごう方式)である。海水の代わりに岩塩や天日塩を一度水に溶かしたものを使い、

精製のためにせんごうする場合もある。(自然塩として売られている製品の中にも、輸入した天日塩を

一旦海水で溶かしてからせんごう、精製したものがある。)

海水を蒸発させたり、煮詰めたりしたものには、塩化ナトリウム以外のミネラル分が含まれています。(ニガリ)

ニガリを除去するためには、遠心分離機を使ったり、ザルのようなものの上に放置して

自然に抜けるのを待って(1ヶ月から3年)から塩を使ったりしている。 |

■ふり塩の効用:特に身肉のエキス分よりもタンパク質のほうに旨みがある食材に対して(肉類、魚類)

・浸透圧によって余分な水分が抜けて旨みが凝縮される。

・この時に生臭みも水分と一緒に抜けてくれる。

・タンパク質が凝固して、粘性の高い状態になり、歯ごたえが良くなる。

・塩味によってアミノ酸や核酸などの旨み成分を強く感じるようになる。

加熱調理のどのくらい前にふる塩をするかは素材によって違う。脂肪分の多いものほど前に、少ないものは直前に、また、新鮮なものほど直前に行う。 |

【ヨネマース】

|

沖縄でのシェアNo.1の定番粗塩。沖縄の綺麗な海から作られ、海水を煮詰める昔ながらの平釜製法で薪を焚いて作る手作りの天然塩。

[成分100g中]水分7.6g、鉄分0.8mg、ナトリウム36mg、カリウム102mg、マグネシウム28mg

■メーカー 与根製塩所

■正味・総重量800g

■価格140円で手に入れました(荒井総合食品:平塚) |

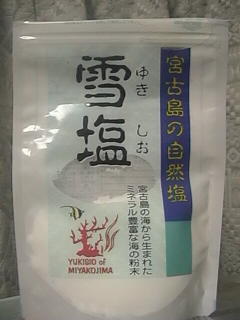

【雪塩】

|

沖縄宮古島の珊瑚礁でできた石灰層でろ過された地下海水からできる自然塩。名前のとおりパウダースノーのようである。マグネシウム含有量が非常に多いミネラルたっぷりの塩である。「よってこや」の『とん塩らーめん』で使用されている。

■メーカー (株)パラダイスプラン

■正味・総重量120g

■価格600円程度 |

【ぬちマース】

|

|

|

世界で初めての製塩法から生まれたミネラル豊富な自然海塩。ベンチャー高安(有):沖縄県具志川市田場960:℡098-982-4103/098-982-5650 が、「タカヤス式常温製塩法:常温瞬間空中結晶製塩法」という方法で製塩した。沖縄の方言で、命のことを「ぬち」、塩のことを「マース」という。神々が住む島といわれている沖縄県勝連半島の先の離島・浜比嘉島の太平洋側の北上する黒潮のみを原料にしており、ミネラル含有量世界一として、ギネスブックにも認証登録されている自然海塩。日本テレビ「どっちの料理ショウー」、NHK「たべもの新世紀」などでも紹介されている。 |

| 藤沢の「龍家」が使用している。 |

|

|

【酸性素材】

|

キムチや酸味の強い塩漬けの漬物、「老郷(平塚)」のように酢をラーメンに加えることがあるがこれはラーメンがアルカリ性の強いPHであるので酸性のものを加えることでアルカリを中和し味を引き締める働きがある。 |

【酢】

酢の効用は周知のことである。例えばダイエット効果に、悪阻(つわり)の予防、食欲促進、アレルギー体質の改善などなど。スーパー健康食品といえる酢には有機酸(クエン酸、コハク酸、リンゴ酸、酢酸)と呼ばれる有効成分が多分に含まれている。この有機酸は、身体活動のエネルギーをつくっているクレブスサイクル(クエン酸サイクル)の働きに欠かせない成分。クレブスサイクルの不調は、身体全般の不調にも関わるといわれるだけに有機酸の摂取は、切実な問題だといえる。ひと口に酢といっても、その種類は大きく3つに分類される。米酢、玄米酢などの「醸造酢」、ポン酢、リンゴ酢などの「果実酢」、そして、合成した氷酢酸を水で薄め、これにアミノ酸や糖類を加えた「合成酢」。この中でも、特に醸造酢はお勧めだといわれている。なぜなら、原料の蛋白質が分解され身体に吸収されやすいアミノ酸に変化していることや、合成酢にはない有機酸が豊富で、胃壁にもやさしいマイルドな酢だからである。平塚の「老郷」が有名であるが、ラーメンのスープに酢を混ぜて飲むといった人もいるらしい。 |